- HOME

- スポット

-

史跡・歴史的建築物・文化財

虚空蔵菩薩坐像

平安時代の作とされる、高さ71.5cmの檜材一木造り。古く重要なものですが、由来等ははっきりしていません。

相双 川内村 -

史跡・歴史的建築物・文化財 神社仏閣

史跡・歴史的建築物・文化財 神社仏閣虚空蔵尊堂

源義家が岩に弓のやじりで刻んだとされています。東和地域との境界に近い阿武隈峡谷(稚児舞台付近)に祀られています。

県北 二本松市 -

史跡・歴史的建築物・文化財

史跡・歴史的建築物・文化財旧滝沢本陣

参勤交代や領内巡視の際の殿様の休息所。戊辰戦争では藩主松平容保が指揮をとり、白虎隊も出陣しました。弾や刀傷の跡が今も残っています。国指定史跡・国重要文化財です。

会津 会津若松市 -

史跡・歴史的建築物・文化財

史跡・歴史的建築物・文化財旧手代木家住宅

江戸後期の村役上層農民(肝煎)の住居で、蔵の里に移築保存されています。手代木家は江戸後期から明治初期まで下三宮村の肝煎を務めました。明治元年の農民一揆打ち壊しによるといわれる多数の柱傷もそのまま残っています。

会津 喜多方市 -

史跡・歴史的建築物・文化財

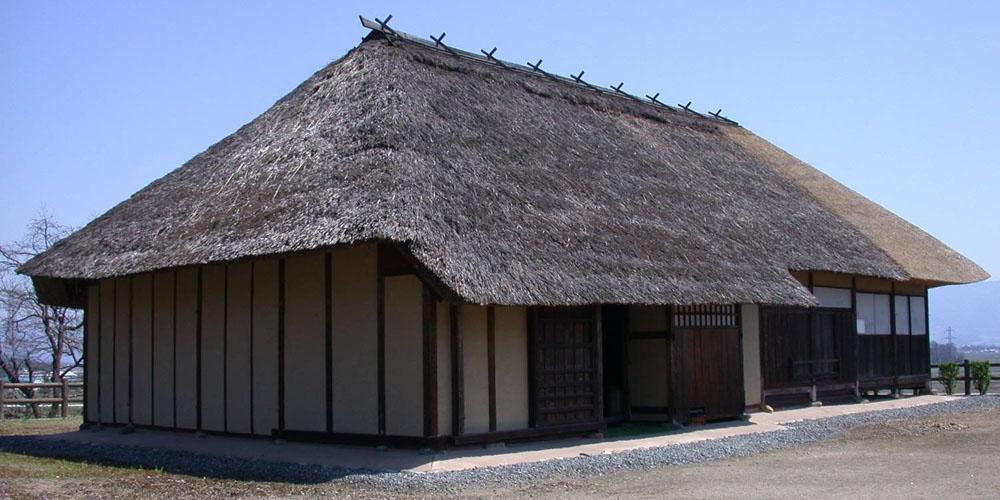

史跡・歴史的建築物・文化財旧佐藤家住宅

江戸中期、福島県北地域における本百姓の標準的な家屋です。昭和47年(1972)に小坂字木八丁より現在地に移築復元し保存されています。茅葺屋根で、板敷の3間と土間があります。広い土間、大黒柱や曲木を用いた梁、三方大壁の手法など、当時の古い建築の様式が残され、県の重要文化財に指定されています。

県北 国見町 -

史跡・歴史的建築物・文化財 施設・工場見学

史跡・歴史的建築物・文化財 施設・工場見学旧五十嵐家住宅(会津坂下町)

亨保14年(1729)に建てられた、会津平坦部の中堅層農家(本百姓)の典型的な三間取り広間型の住宅を修復、保存しています。会津坂下町中開津の五十嵐氏より寄贈されました。土台がなく、丸石の上に直接柱が立てられ、どの部屋にも天井がないなどの古い様式が残っています。昔の農具や民芸品などの民俗資料も展示しています。

会津 会津坂下町 -

史跡・歴史的建築物・文化財

史跡・歴史的建築物・文化財旧五十嵐家住宅(只見町)

約300年前のこの地方の本百姓の家屋です。

南会津 只見町 -

史跡・歴史的建築物・文化財 施設・工場見学

史跡・歴史的建築物・文化財 施設・工場見学旧五十島家住宅

道の駅「奥会津かねやま」に隣接する住宅は、昭和53年に沼沢地区の五十島家を移築、原形を残したまま復元したものです。江戸時代中期の宝暦ごろに建てられた典型的な中門造りで福島県の重要文化財に指定されています。馬小屋、トイレ、土間などがあり、当時の暮らしを知ることができます。

会津 金山町 -

史跡・歴史的建築物・文化財

史跡・歴史的建築物・文化財旧外島家住宅

蔵の里に移築保存されている江戸中期の村役上層農民(郷頭)の住宅です。江戸初期から幕末まで郷頭を務めた外島家の住宅で、茅葺屋根の平屋建てで、明和8年(1771)創建です。平成元年に解体され、平成2年に現在地に復元されました。

会津 喜多方市 -

史跡・歴史的建築物・文化財

史跡・歴史的建築物・文化財旧会津街道勢至堂峠宿

江戸時代に会津からの参勤交代の宿場として栄えた町並みが残ります。

県中 須賀川市 -

史跡・歴史的建築物・文化財

史跡・歴史的建築物・文化財旧一ノ戸村制札場

古くは米沢へ抜ける街道筋でもあり、村人へ知らしめた制札場を今も見ることができます。制札場は間口3.7m、高さ3.6mで木造二間の主柱に6本の支柱を添えた建物で、県内で唯一現存するものです。県指定史跡。

会津 喜多方市 -

史跡・歴史的建築物・文化財 神社仏閣

史跡・歴史的建築物・文化財 神社仏閣宮森城跡

応永3(1396)年に築城された四本松(しおのまつ)城が、文明3(1471)年に改修された際、宮森城と改名されました。永禄12(1569)年に大内家の領地となるも、天正13(1585)年に大内定綱が伊達政宗に敗れ、伊達領に。二本松城攻撃をもくろんだ政宗が小浜城に入ったのに続き、政宗の父・輝宗が宮森城に入りました。ところが輝宗は、宮森城を訪れた二本松城主・畠山義継に拉致され、政宗の追撃に遭って義継ともども粟ノ須で最期をとげたのです(粟ノ須の変)。宮森城(上館)の約2㎞北に小浜城(下館)があり、両城が連携して領地を防衛していました。現在、本丸は神社として整備されていますが、宮森城の礎石や石垣は残っています。

県北 二本松市