- HOME

- スポット

-

史跡・歴史的建築物・文化財

史跡・歴史的建築物・文化財久保田三十三観音

久保田地区には観音山と呼ばれる標高501m、1周300mほどの小高い丘陵に山道に沿って三十三体の観音菩薩が安置され、「まわり観音」とも呼ばれています。一体一体の表情がとても豊かで、その中の一体には十字架を手にした「マリア観音」と呼ばれる珍しい観音様を見ることもできます。

会津 柳津町 -

史跡・歴史的建築物・文化財

史跡・歴史的建築物・文化財吉田松陰遊跡記念碑

碑文は嘉永5年正月竹貫に一宿した時の日誌です。日誌原文は萩市松陰神社宝文殿に遺存されています。

県中 古殿町 -

花・木・植物 神社仏閣 【特集】桜スポット

花・木・植物 神社仏閣 【特集】桜スポット吉祥院のしだれ桜

真言宗智山派の寺院で永禄2年(1559年)に建立された吉祥院の境内にあります。この桜は、戦国時代にこの地を治めていた須賀川二階堂氏の一族箭田野伊豆守から当時の住職良堯が祈念樹としてもらい受け、現在の場所に手植えしたと伝えられています。樹齢約450年、樹高約15m、胸高周囲約3.55mで村内一の桜の古木です。

県中 天栄村 -

史跡・歴史的建築物・文化財 神社仏閣

史跡・歴史的建築物・文化財 神社仏閣義民斎藤彦内の墓

福源寺にある斎藤彦内の墓です。寛延2年(1749年)は冷害のため記縁的な凶作で、信達68村は桑折代官に年貢軽減を願いました。しかし、許されず一万余にのぼる農民が減免と延納を強訴しました。その後、斎藤彦内・蓬田半佐衛門・猪狩源七の三人は発頭者として処刑されました。この話は、明治40年に半井桃水によって朝日新聞に連載されました。

県北 伊達市 -

花・木・植物

花・木・植物義経の腰掛松

平安時代末、源義経が平泉に行く途中、休憩のため腰を掛けたという伝説が残ります。初代の「義経の腰掛松」は文政4年(1821)に焼失し、その後、二代目の松は文政6年(1823)に福島市上名倉から松を譲り受け移植しました。しかしこの松は平成26年(2014)に枯死し、現在は三代目の松を育成中です。江戸時代に多くの旅人や文人が訪れた初代の腰掛松は、現在、幹を覆屋の中で保存されており、かたわらに義経神社が祀られています。

県北 国見町 -

史跡・歴史的建築物・文化財 神社仏閣

史跡・歴史的建築物・文化財 神社仏閣願成寺

安貞元年創建の古刹。中尊の阿弥陀如来像は2.41mの堂々とした坐像で、千体仏をつけた舟形光背を背に金色に輝いています。三尊とも寄木づくりで、鎌倉時代の作とされています。この形式は、京都三千院の来迎三尊像と同じもので、この種の仏像は東北地方では珍しいものです。毎年恒例お正月には、除夜の鐘が鳴らされますが、菩薩の面をかぶって行うのは県内でも唯一ここだけです。その後、「修正会」(しゅしょうえ)として、参拝客も鐘を鳴らすことができます。

会津 喜多方市 -

史跡・歴史的建築物・文化財

史跡・歴史的建築物・文化財岩法寺開山碑

岩法寺中興の祖 空谷襌師の三回忌供養碑にして、文保二年(1318)の造立による高さ2.85mの見事な碑です。この地を支配していた大槻城主盛福は、父石川大和守光盛公の助力を得て、空谷襌師の仰せにより中興をはたしました。

県中 玉川村 -

史跡・歴史的建築物・文化財

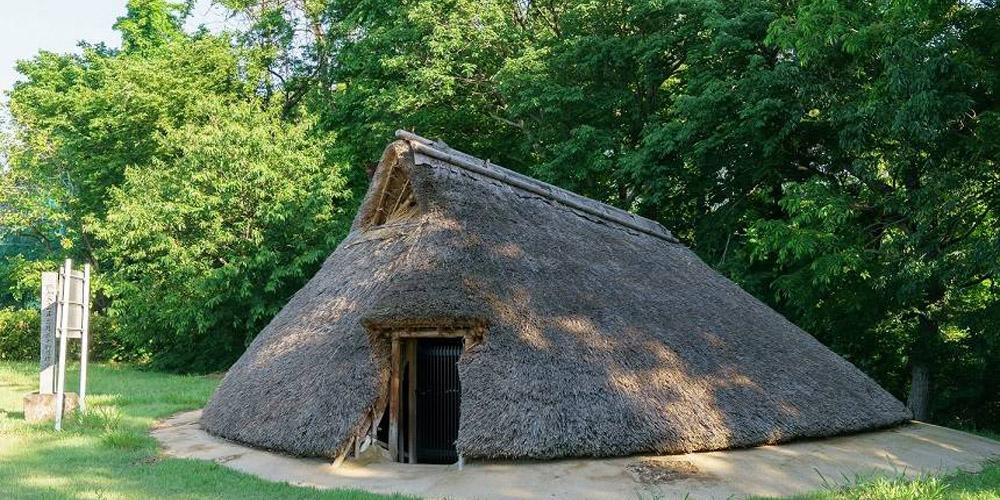

史跡・歴史的建築物・文化財岩淵遺跡

縄文時代中期(4500年前頃)の人々が暮らした集落遺跡。当時の竪穴住居跡(直径7.4m)が復元され、内部には県内最大級規模の全長3.2mの大型複式炉(石と土器によりつくられた炉)を見ることが出来ます。

県北 国見町 -

史跡・歴史的建築物・文化財

史跡・歴史的建築物・文化財白雲洞(岩谷山)

通称「岩谷山」と呼ばれており、岩穴に薬師如来が祀られ、霊窟として知られます。江戸時代中期の漢文学者・熊阪覇陵が選んだ景勝地である「高子二十境」の1ヶ所です。

県北 伊達市 -

史跡・歴史的建築物・文化財 神社仏閣

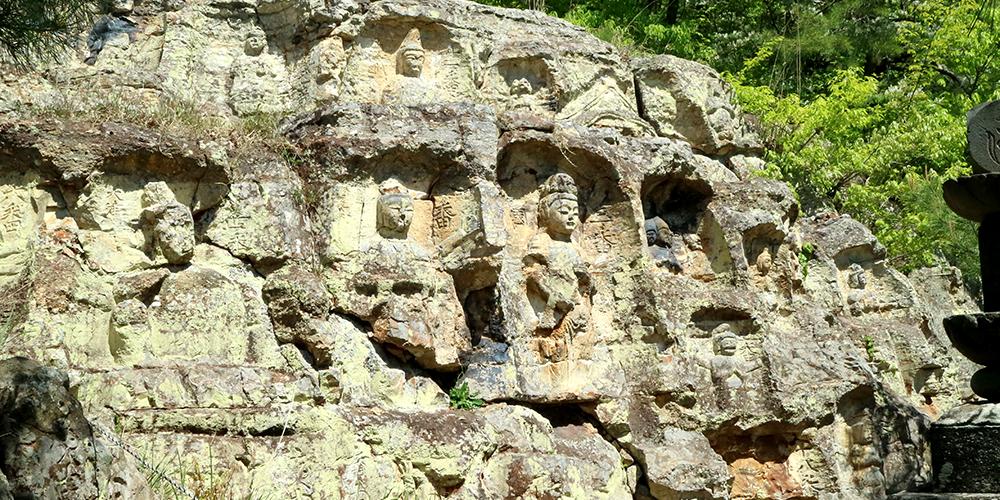

史跡・歴史的建築物・文化財 神社仏閣岩谷観音(観音寺別当)

信夫山の中腹、東側の岸壁に彫られた麿崖仏群です。平安末期のこの地の豪族・伊賀良目氏の持仏、聖観音を安置したのがはじまりとされています。現在の観音堂は慶長19年(1614)に再建されたものです。江戸時代には麿崖に三十三観音が刻まれるようになり、人々の信仰を集めました。

県北 福島市 -

史跡・歴史的建築物・文化財 神社仏閣

史跡・歴史的建築物・文化財 神社仏閣岩蔵寺薬師堂

二本松藩主四代目秀延公により創建された岩蔵寺薬師堂は、境内にある岩窟内に小宮殿が安置され、岩屋の薬師といわれたことから起源をなしたとされています。堂の中には瑠璃殿、日光菩薩、月光菩薩、薬師如来が奉られており、背後の山には三十三観が線刻した岩石群が信仰景勝地として佇んでいます。

県北 二本松市 -

花・木・植物

舘野の大イチョウ

推定樹齢約800年といわれ、いまなお多くの実をつける雄株の巨木です。根回り10.4m、樹高約24m。

県北 二本松市