◇湯治療法の今昔とは如何に。

湯治という業態は、日本古来から行われていた。衛生に関する知識や医療の技術が十分に発達していなかった時代、その伝聞されていた効能に期待して、温泉に入浴したり飲泉するなど、多くの人が温泉療法によって病気からの回復を試みていたという事である。

また、仏教においては病を退けて福を招来するものとして入浴が奨励され、『仏説温室洗浴衆僧経』と呼ばれる経典の存在や、僧侶の行う施浴なども湯治の普及に影響した

一般の人の間でも湯治が盛んに行われるようになったのは、江戸時代以降である。これは、街道が整備されたことにより遠方との往来が容易になったためです。農閑期には、農民が蓄積した疲労を癒す目的で湯治を行うようにもなった。その時代は、自分の癒したい身体機能(傷病)に合わせて湯治湯を選んでいました。吹き出物などがある場合は、くさっぽ湯(泉温35℃前後)。神経痛等では、酸性硫黄泉(40℃以上)。疲労回復には、硫酸塩泉(42℃以上)が好まれていた。湯治期間は、二週間前後が多く見られましたが、中には一カ月以上もの間自炊して湯治湯滞在者も居ました。

◇現代湯治とは?

現代湯治という言葉は、1950年代以降の経済発展に伴い「温泉旅行」「農閑期湯治」そして「現代湯治」「若者湯治」と、同じ湯治名でもその目的の相違によって変わってきました。少し前までは「湯治」というと、農家のおじいちゃん、おばあちゃんが、冬の農閑 期を利用して、カラダのどこか悪いところを治しに、温泉場に自 炊で長期滞在するイメージがあった。もちろん、昔と比べれば湯治旅館は減ってきてはいるが、繁盛しているところが多い。広辞苑によると、湯治とは「温泉に浴して病気を治療すること」 とある。

しかし、最近の傾向として、どうみても病気治療ではない人達、特に女性を中心に若い人たちが湯治場に訪れている。カラダの 不調も多少あるだろうが、若い人たちにとっては、精神的な安定、リラックス効果を狙って滞在している人が多いという。そもそも「湯治」とは、その名の通り、温泉でカラダの悪いところ を治すところから来た言葉。

そして、現代の「湯治」には、身体だけでなく、機能を停止した閉ざされた心を治す意味(心療)が含まれているのだ。(老若男女総計引き籠り数170万人)。出不精引き籠り状態から、何カ月も風呂には入らなくなります。湯治とは、心の病全てを発散する最適な場所が湯気舞い上がる温泉なのです。

◇旅がもたらす「転地効果」

旅にはもともと「転地効果」というものがあり、日常の生活環境を変えることにより、リフレッシュすることができ、さらには温泉 浴によって「癒し効果」も期待できる。そして、これも最近聞くようになった「未病」という言葉の意味は、「病気になっていない」状態だが、「いつ病気になってもおかしくない」状態という意味もある。

つまり、現代人には、血圧が心配だとか、胃腸の調子が悪いとか、ストレスが蓄積されているとか、「未病」の人たちが多いの も事実。 そんな人たちには「湯治」は、非常に有効なのである。温泉に浸かることで、温熱、水圧、浮力効果などが、さまざまな刺激がカラダに伝わる。それによって、血液の流れが活発になって新陳代謝がよくなる。デトックス効果も表れ、結果、免疫力を強めることができるわけだ。つまり、昔の農閑期の湯治というスタイルから、現代版は、ストレスや生活習慣病対策としての湯治スタイル に変わってきました。

◇三日湯治」で未病対策

現代では、温泉旅行と言えば、どちらかと言えば、療養的な意味合い よりも、観光、もしくはちょっとした骨休め的な1泊2日のスタイルが主流。7日以上の長期滞在など、仕事を持っている人であれば難しい話。そこで、最近になって「三日湯治」という言葉をよく聞くようになった。

それは、二泊三日か、三泊四日の滞在による短期湯治。都会で働いている人達の、肉体的な疲労はもちろん、精神的なストレスを取るための「湯治」。そして、「未病」の人たちのための免疫力アップのための「湯治」となります。

自分に合った温泉選びは、泉質内容を知る事が大事です。

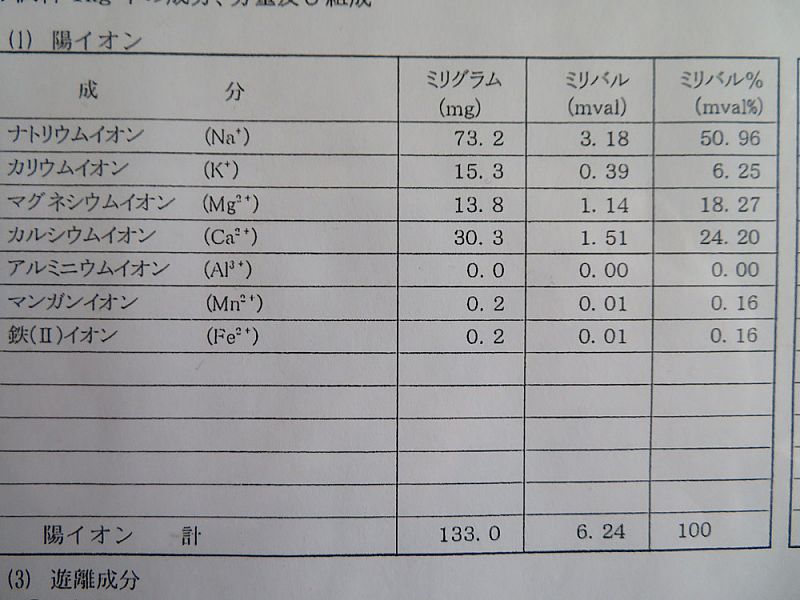

温泉事業所には、必ず温泉泉質分析表が法定規則にそり提示してあります。これらは各旅館ネット検索でも確認できます。

◇押立温泉さぎの湯旅館

福島県会津磐梯山麓(猪苗代町)にある「押立温泉」の由来は、野生動物達が湯治していた事からの名称です。森の中から湧き出る硫黄泉に、シラサギやシカ。そしてサルからタヌキまでが入り込んでいたそうです。其れを見ていた村人が、占拠していた動物達を「おったて(追い払う)」て、村人が温泉湯治。それらは架空の話ではなく、押立温泉と呼ばれるようになった。現在では、昔の硫黄泉は使われていませんが、今でも自噴しています。

安政二年開業さぎの湯旅館

猪苗代湖が膝元に見える会津磐梯山。その森の中に、静かに佇む一軒の湯治宿。今回は、高塩泉と郷土料理についてルポしました。200年も続く鉄の巨釜で、幕をくべながら創り上げる伝来の味噌造り。鉄分豊富な味噌は、朝夕食に出される味噌汁で堪能できます。もちろんお米は、磐梯山の聖水で笹も稲にも黄金色に成り下がります。

朝寝朝酒朝湯が大好きだった小原庄助さん。

それもその筈。この地元には、歴代の酒造蔵が沢山あるのですからね!朝湯は、朝食前の六時半入湯。のんびりと、朝茶を飲みながら窓の外を眺めおくつろぎ。簡単な昼食後には、昼寝二時間。紅と共に、湖畔のスジエビ肴にほろ酔い気分。庄助さんの想いが、伝わってくるようでございます。

冬場の時期には、猪苗代湖畔に沢山の野鳥が見られます。大集団のカモと、シベリアからやってきた白鳥。人が近づくと、餌をおねだりする光景は、一時の自然との戯れ時間でしょうね。美しま福島は、四季折々に情緒あふれる温泉と地酒の郷土ふくしま集落です。

◇会津酒造歴史観

https://youtu.be/aeu2_B-SAKA/

「さぎの湯旅館」

〒969-3286 福島県耶麻郡猪苗代町大字磐根佐賀地2557−8

TEL:0242:65:2515

http://www.saginoyu.biz/

◇高塩単純泉

筋肉又は関節の慢性的な痛み又はこわばり (関節リウマチ、 変形性関節症、 腰痛症、 神経痛、 五十肩、 打撲、捻挫などの慢性期)、 運動麻痺における筋肉のこわばり、 冷え性、 末梢循環障害、 胃腸機能の低下 (胃がもたれる、腸にガスがたまるなど)、 軽症高血圧、 耐糖能異常 (糖尿病)、 軽い高コレステロール血症、 軽い喘息又は肺気腫、痔の痛み、 自律神経不安定症、 ストレスによる諸症状 (睡眠障害 うつ状態など)、 病後回復期、 疲労回復、 健康増進。

◇郡山市木曜カレッジ「ヨシ爺の温泉ビューティーセミナー」

https://youtu.be/YVXrnjD9opc/